問 題

石炭中N分から発生するNOの量を調べるため、組成が酸素20%、アルゴン80%の合成空気による燃焼実験を行い、下記の結果を得た。

- 乾き燃焼ガス中O2濃度(%) 乾き燃焼ガス中NO濃度(ppm)

- 条件1 2.0 160

- 条件2 5.0 200

条件2において石炭1kg当たり石炭中N分から発生するNOの量(m3N/kg)は、条件1のそれの何倍か。

- 1.2

- 1.25

- 1.3

- 1.5

- 1.7

解 説

問3に続いて、例年の計算問題と比べて難易度の高い問題です。問3のように計算自体が面倒なわけではありませんが、過去に類題が見られないため、解法のような考え方に慣れていないかもしれません。ご自身の学習状況や理解度によっては後回しにしても構わないと思います。

なお、本問では本物の空気ではなく、酸素とアルゴンから成る合成空気が使われています。これは、本物の空気を使うと空気中の窒素の一部がNOとなり得るので、生成したNOが石炭由来か空気由来かわからなくなるためです。よって、計算を複雑にしないために合成空気を用いているのだと思われます。

以上は前置きでした。ここからは本題の解説に入ります。

問題文には、ある石炭を条件1または条件2の方法で燃焼させた結果が載っています。これは2つの条件を比較するための燃焼実験なので、両者で同じ石炭を同量用いている点を、まずは押さえてください。

ここで、仮にこの石炭を理論空気量(空気比1)で完全燃焼をさせるとすると、燃焼によって全てのO2が消費されます。そして残るのは、石炭由来のガス(CO2、NO、N2、SO2など)と、合成空気に含まれていたArだけです。

理論空気量(空気比1)で完全燃焼をさせたときに残るガスを「理論乾き燃焼ガス」といい、この理論乾き燃焼ガス量を仮にA[m3N/kg]とします。

次に、条件1について考えます。今度は石炭を完全燃焼させた上で、いくらかのO2が余ります。つまり、空気比1の場合と比べて合成空気が余剰に存在することになります。

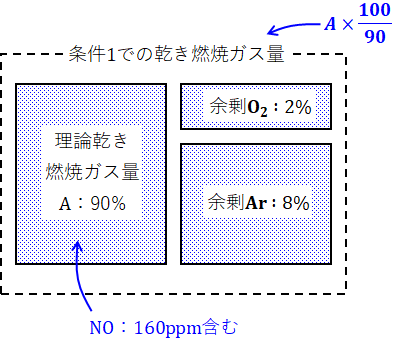

よって、燃焼後の乾き燃焼ガス成分は大まかに次の3種類に分けることができます。

- 理論乾き燃焼ガス (NO含む)

- 余剰O2:全体の2%

- 余剰Ar:余剰O2に対応するAr (O2の4倍=全体の8%)

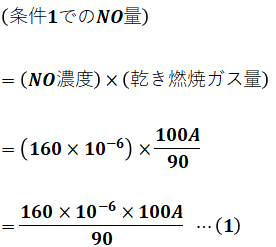

このうち最初に示した理論乾き燃焼ガスは、空気比1の場合と全く同一です。そして、余剰O2が全体の2%、余剰Arが全体の8%なので、理論乾き燃焼ガス量A[m3N/kg]は条件1での乾き燃焼ガス量全体の90%に相当するということになります。

さらに、このA[m3N/kg]の中には160ppmのNOが含まれています。よって、条件1での石炭1kg当たり石炭中N分から発生するNOの量[m3N/kg]は、これらの積で求めることができます。

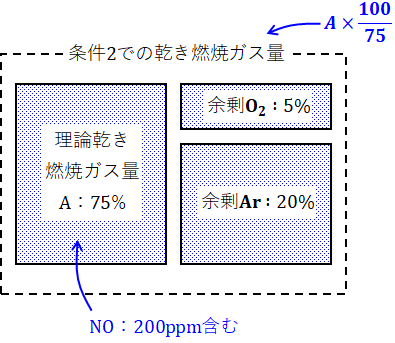

続いて、条件2についても同様に考えます。今度の場合、燃焼後の乾き燃焼ガス成分は大まかに次の3種類に分けることができます。

- 理論乾き燃焼ガス (NO含む)

- 余剰O2:全体の5%

- 余剰Ar:余剰O2に対応するAr (O2の4倍=全体の20%)

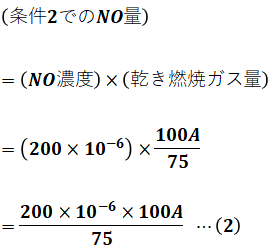

ここでも、上記の最初に示した理論乾き燃焼ガスは、空気比1の場合と全く同一です。そして、余剰O2が全体の5%、余剰Arが全体の20%なので、理論乾き燃焼ガス量A[m3N/kg]は条件2での乾き燃焼ガス量全体の90%に相当するということになります。

さらに、このA[m3N/kg]の中には200ppmのNOが含まれています。よって、条件2での石炭1kg当たり石炭中N分から発生するNOの量[m3N/kg]は次のように計算することができます。

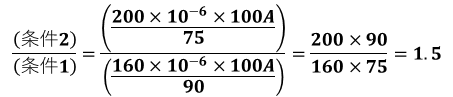

(1)式、(2)式から、条件2における石炭1kg当たり石炭中N分から発生するNOの量[m3N/kg]は、条件1と比べると次のような倍率となります。

よって、正解は(4)です。

コメント