問 題

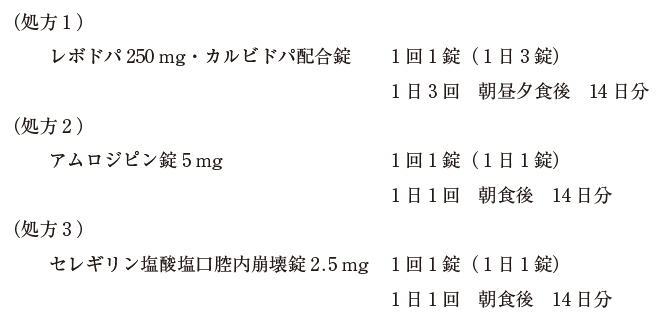

64 歳男性。身長 168 cm、体重 62 kg。血圧 135/80 mmHg。飲酒習慣あり。パーキンソン病及び高血圧症と診断され、処方 1 及び処方 2 の薬剤を服用中である。

最近、パーキンソン病が進行し、wearing-off 現象を頻回に起こすようになったため、処方 3 が追加となり、患者家族が薬局に処方箋を持参した。

問206

処方 3 の薬剤の服用開始にあたり、薬剤師の対応として適切なのはどれか。2 つ選べ。

- レボドパ製剤を 1 日 3 錠から 1 錠へ減量するように医師に提案する。

- アムロジピン錠の中止を医師に提案する。

- チーズ、ビール、赤ワインを大量に摂取した場合、血圧上昇を起こす可能性があることを患者家族に説明する。

- 幻覚があらわれた場合、すぐに病院を受診するように患者家族に説明する。

- wearing-off 現象が改善したら、処方 3 を中止してよいことを患者家族に説明する。

問207

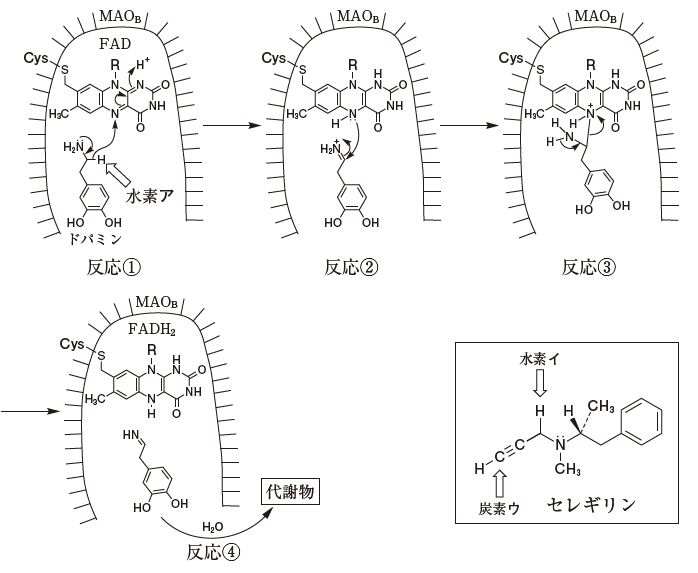

ドパミンは、FAD (フラビンアデニンジヌクレオチド) を補酵素としてモノアミン酸化酵素 B (MAOB) により代謝される。この代謝反応は、以下の図に示す機構で進行すると考えられている。

セレギリンはこの補酵素と共有結合を形成することで MAOB を不可逆的に阻害する。反応 ① の過程でドパミンの水素 ア は、セレギリンにおいては水素 イ に相当する。

以下の記述のうち、正しいのはどれか。2 つ選べ。ただし、図中の FAD の化学構造は R として一部省略している。

- 反応 ① において、FAD は還元剤として働く。

- 反応 ② は、置換反応である。

- 反応 ③ において、カテコール骨格をもつイミンが生成する。

- 反応 ④ で生成する「代謝物」は、カテコール骨格をもつ第一級アミンである。

- セレギリンは炭素 ウ で補酵素と共有結合を形成する。

正解.

問206:3, 4

問207:3, 5

解 説

問206

wearing-off 現象とは、薬効の持続時間が短くなる現象です。処方 3 のセレギリンは、MAO ‒ B 阻害薬です。分泌されたドパミンの分解を抑制し、脳内のドパミン濃度を高めます。薬効持続時間延長による wearing – off 現象の改善を意図した処方です。

選択肢 1 ですが

セレギリンによりドパミン濃度をあげようとしている処方意図と矛盾する提案です。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが

降圧剤であるアムロジピンにより血圧が正常範囲内に保たれていると考えられる状況です。そのため、アムロジピンの中止を提案すべきではありません。選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 は妥当です。

薬物がチーズ、ビール、赤ワインに多く含まれるチラミンの分解を妨害するため、血圧上昇、動悸などが現れることがあります。

選択肢 4 は妥当です。

幻覚はドパミン過剰による副作用の可能性があります。処方変更や用量調節をすべき症状です。

選択肢 5 ですが

wearing – off 現象が改善しても中止してはいけません。選択肢 5 は誤りです。

以上より、問 206 の正解は 3,4 です。

問207

選択肢 1 ですが

FAD は水素を得ています。水素を得るのは「還元」です。自身が還元されているのだから、相手を酸化しています。従って、反応 ① において、FAD は「酸化剤」として働いています。還元剤ではありません。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが

反応 2 は N の孤立電子対が 炭素に攻撃することで N ー C 間に結合が形成されています。求核「付加」反応です。求核「置換」反応ではありません。求核置換反応であれば、脱離基が脱離して「置換」されます。選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 は妥当です。

反応 ③ の結果、次の図でカテコール骨格をもつイミンが生成されていることがわかります。

選択肢 4 ですが

イミンの加水分解で、カテコール骨格を持つアルデヒドとアンモニアができます。「カテコール骨格をもつ第一級アミン」ではありません。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 は妥当です。

セレギリンは MAO に酸化された後、補酵素 FAD と共有結合を形成します。

以上より、問 207 の正解は 3,5 です。

コメント