問 題

52 歳男性。身長 168 cm、体重 81 kg。3 年前に 2 型糖尿病と診断され、食事療法と運動療法に加え、内服薬での治療を行ってきた。しかし、仕事の都合で食事が不規則になり、低血糖症状を経験したため、内服薬を自己判断で中止していた。

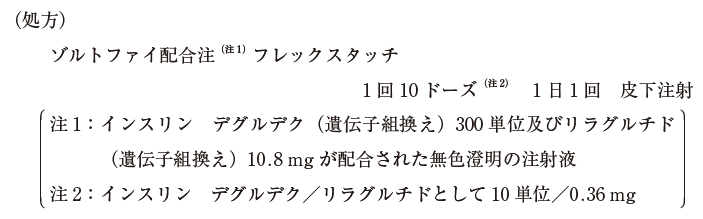

今回、血糖コントロール不良のため、インスリン導入目的で入院となり、以下が処方された。また、この患者は、定期的に血糖自己測定を行う予定である。

問202

この患者に病棟担当薬剤師が行う教育的指導の内容として、適切なのはどれか。2 つ選べ。

- 原則、毎日同じ時刻に注射する。

- カートリッジにひびが入った場合は、漏れがないことを確認してから使用する。

- 液に濁りが生じたときは、カートリッジを振って均一な懸濁液にして使用する。

- 注射は皮膚面に対して 45 度に傾けて打つ。

- 注射後は、針ケースを注射針にまっすぐ取りつけ、針ケースを回して注射針を引っ張って取り外す。

問203

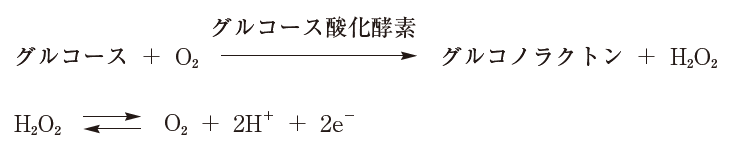

血糖値の簡易測定の一つにグルコース酸化酵素を用いる方法がある。この方法では、酵素反応により生じた過酸化水素が電極で酸化されて電流が発生するので、この電流を測定する。その反応は以下のとおりである。

患者の血糖値が 90.0 mg/dL であったとき、測定した血液 1 μL 中で生じた電気量に最も近い値はどれか。1つ選べ。

ただし、グルコースの分子量を 180、電子 1 mol の電気量を 9.65 × 104 クーロンとする。また、血糖値はグルコース濃度を表し、反応により生成する電子はグルコース由来とする。

- 4.83 × 10-4 クーロン

- 9.65 × 10-4 クーロン

- 1.93 × 10-3 クーロン

- 4.83 × 10-3 クーロン

- 9.65 × 10-3 クーロン

正解.

問202:1, 5

問203:2

解 説

問202

糖尿病治療予後不良、インスリン導入目的で入院という症例です。内服薬の自己判断中止の件をふまえると、適切な薬物使用のために注意する必要があります。

選択肢 1 は妥当です。

注射時刻は原則、毎日一定です。血糖値の不規則な変動を避けるためです。とはいえ実際には急な予定が入ったり、忘れたりということはありえます。その際の対応について教えておいたり、対応の参照先をわかりやすく伝えておくといった対応をしておくとよいと思われます。

選択肢 2,3 ですが

カートリッジにひびが入っていたり、液に濁りが生じた場合は使用してはいけません。選択肢 2,3 は誤りです。

選択肢 4 ですが

皮膚面に対して「垂直」に打ちます。45 度に傾けて ではありません。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 は妥当です。

針ケースは後でまた、針を外すために使うので、外した後にすぐ廃棄してはいけません。針キャップはすぐ廃棄して OK です。

以上より、問 202 の正解は 1,5 です。

問203

化学反応式から グルコース 1 mol で H2O2 が 1 mol でき、H2O2 1 mol から 電子が 2 mol 生成するとわかります。つまり、グルコース 1 mol → 電子 2 mol です。

血糖値がグルコース濃度なので、血糖値 90.0 mg/dL の血液が 1 μL あると、その中にグルコースが何 mol あるかがわかります。

まず、mg/dL を g/L に直します。

90.0 mg/dL = 900 mg/L = 0.9g/L です。

分子量で割ると 単位が mol なので

0.9/180 mol/L が 1μL あります。

従って

0.9/180 × 1 × 10-6 mol…(1) のグルコースが血中に含まれます。

(1) の 2 倍が、発生する電子の mol です。

1.8/180 × 1 × 10-6

= 1 × 10-8 mol の電子が発生します。

1mol で 9.65 × 104 クーロンの電気量だから

(1 × 10-8) × 9.65 × 104 が、生じた電気量です。

以上より、問 203 の正解は 2 です。

コメント