問 題

無線通信で行われるアナログ変調・復調に関する記述について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。

(a) 無線通信で音声や画像などの情報を送る場合、送信側においては、情報を電気信号(信号波)に変換する。次に信号波より( ア )周波数の搬送波に信号波を含ませて得られる信号を送信する。

受信側では、搬送波と信号波の二つの成分を含むこの信号から( イ )の成分だけを取り出すことによって、音声や画像などの情報を得る。

搬送波に信号波を含ませる操作を変調という。( ウ )の搬送波を用いる基本的な変調方式として、振幅変調(AM)、周波数変調(FM)、位相変調(PM)がある。

搬送波を変調して得られる信号からもとの信号波を取り出す操作を復調又は( エ )という。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- (ア) (イ) (ウ) (エ)

- 高い 信号波 三角波 検波

- 高い 信号波 正弦波 検波

- 高い 搬送波 三角波 増幅

- 低い 信号波 三角波 増幅

- 低い 搬送波 正弦波 検波

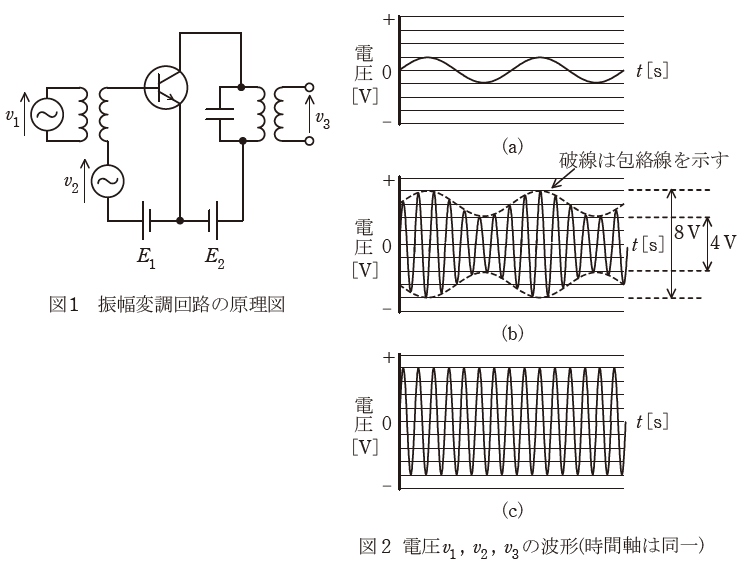

(b) 図1は、トランジスタの( ア )に信号波の電圧を加えて振幅変調を行う回路の原理図である。電圧v1、v2、v3の波形を同時に計測したところ図2のいずれかであった。

このとき、電圧v1の波形は( イ )、v2の波形は( ウ )、v3の波形は( エ )である。図2のグラフより振幅変調の変調率を計算すると約( オ )%となる。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

ただし、図2のそれぞれの電圧波形間の位相関係は無視するものとする。

- (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

- コレクタ 図2(c) 図2(a) 図2(b) 33

- コレクタ 図2(c) 図2(b) 図2(a) 67

- ベース 図2(b) 図2(a) 図2(c) 50

- エミッタ 図2(b) 図2(c) 図2(a) 67

- ベース 図2(c) 図2(a) 図2(b) 33

解 説 (a)

信号波とは、音声などの情報をデータ化したものを指す言葉です。一方、搬送波とは、信号波を電波として遠くに送信するために必要なデータのことを指す言葉です。この搬送波は、高周波の正弦波です。

つまり、送信側ではこの高周波である搬送波に音声などの信号波を含ませて(=変調して)電波として送信し、受信側ではその信号成分のみを取り出す(=検波する)ことで元の音声などを再生します。

よって、

- ア:高い

- イ:信号波

- ウ:正弦波

- エ:検波

となるので、正解は(2)です。

解 説 (b)

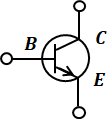

図1にはコレクタ、ベース、エミッタの位置が明示されていませんが、npn形のバイポーラトランジスタの構造は下図の通りとなります(pnp形ではエミッタ側にある矢印の向きが反対になりますが、電験三種試験で出題されるのはほぼnpn形です)。

ここで、バイポーラトランジスタの細かいメカニズムは電験三種の試験においてあまり重要じゃないので、ここでは概略的な仕組みについて解説します。

上図のトランジスタにおいて、ベースに小さな電流が流れると、コレクタ-エミッタ間に大きな電流が流れます。また、ベースに流れる電流がちょっとでも変化すると、コレクタ-エミッタ間を流れる電流は大きな変化となって現れます。

このようにして、回路を流れる電流のオン・オフ制御や電流の増幅を行っています。

ここで、図1のタイトルは「振幅変調回路の原理図」です。つまり、v1~v3はそれぞれ次に示すものを表していると読み取ることができます。

- v1:トランジスタを駆動するキャリア源

- v2:ベースに加えている信号波(低周波)

- v3:出力である振幅変調波(AM波)

また、図2の(a)~(c)は、それぞれv1~v3のいずれかの波形を表していますが、各波形の特徴から、その組合せは次のようになると判断できます。

- 図2(a):振幅が小さい低周波 → v2に対応

- 図2(b):振幅包絡線が変化するAM波形 → v3に対応

- 図2(c):振幅が一定の高周波 → v1に対応

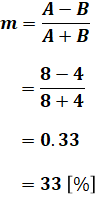

最後に、振幅変調(AM)の変調率mは、最大の振幅Aと最小の振幅Bの和に対する、それらの差で表すことができます。本問の場合は図2(b)より、最大振幅が8[V]、最小振幅が4[V]であるので、変調率mは次のように算出できます。

以上から、

- ア:ベース

- イ:図2(c)

- ウ:図2(a)

- エ:図2(b)

- オ:33

となるので、正解は(5)です。

コメント