問 題

変圧器によって高圧電路に結合されている低圧電路に施設された使用電圧100Vの金属製外箱を有する空調機がある。

この変圧器のB種接地抵抗値及びその低圧電路に施設された空調機の金属製外箱のD種接地抵抗値に関して、次の(a)及び(b)の問に答えよ。

ただし、次の条件によるものとする。

(ア) 変圧器の高圧側の電路の1線地絡電流は5Aで、B種接地工事の接地抵抗値は「電気設備技術基準の解釈」で許容されている最高限度の1/3に維持されている。

(イ) 変圧器の高圧側の電路と低圧側の電路との混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、0.8秒で高圧電路を自動的に遮断する装置が設けられている。

(a) 変圧器の低圧側に施されたB種接地工事の接地抵抗値[Ω]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

- 10

- 20

- 30

- 40

- 50

(b) 空調機に地絡事故が発生した場合、空調機の金属製外箱に触れた人体に流れる電流を10mA以下としたい。

このための空調機の金属製外箱に施すD種接地工事の接地抵抗値[Ω]の上限値として、最も近いのは次のうちどれか。

ただし、人体の電気抵抗値は6000Ωとする。

- 10

- 15

- 20

- 30

- 60

解 説 (a)

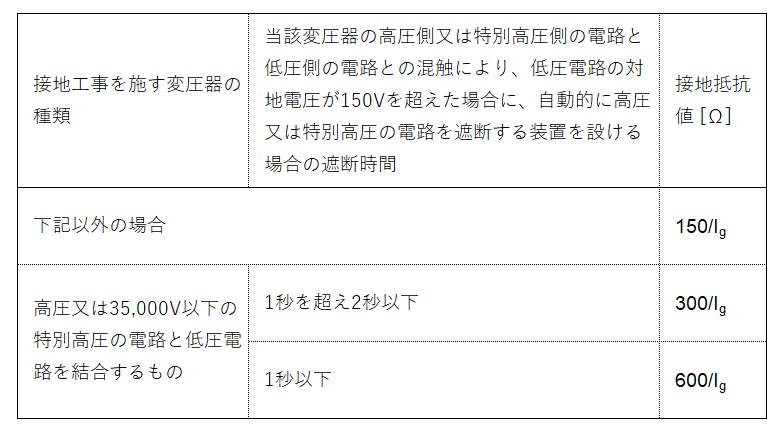

B種接地工事の接地抵抗値の上限値は、以下の表の通りとなります。これは重要事項として押さえておきたい内容です。

※ Igは、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流[A]

今回の場合、0.8秒で高圧電路を遮断するので、「600/Ig」を採用します。Igは問題文で5[A]と与えられているため、接地抵抗RBの抵抗値の上限は次の(1)式のように計算できます。

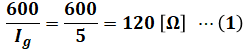

その上で、問題文中の(ア)によると「許容されている最高限度の1/3」とあるため、(1)式の結果の1/3に当たる値が求める答えとなります。

![]()

よって、正解は(4)です。

解 説 (b)

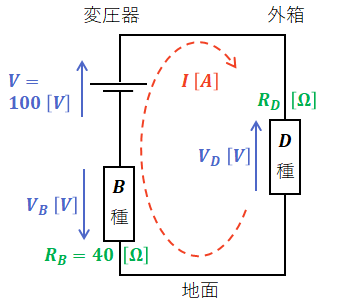

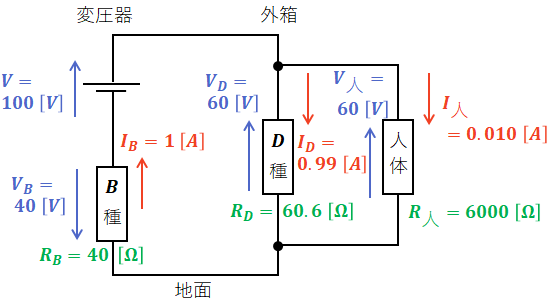

空調機に地絡事故が起きた際には、使用電圧100[V]に対してB種接地抵抗とD種接地抵抗が直列に並ぶ回路(以下の図を参照)ができあがります。

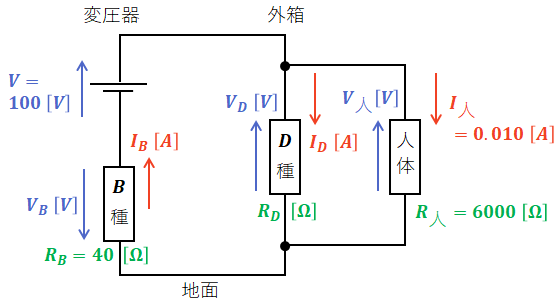

今回はさらに金属製外箱に触れた人体を想定しているため、上図に加えて、D種接地抵抗と人体の電気抵抗が並列に並ぶ回路(以下の図を参照)のような条件となっています。

上図より、まず人体のところの電流(上限値)I人と抵抗R人がわかっているため、電圧V人を求めることができます。

![]()

次に、電圧V人と電圧VDは並列なので同じ値となり、また、電圧VBについても電源電圧Vから電圧V人の値を差し引くことで求めることができます。

![]()

![]()

続いて、抵抗RBは設問(a)で40[Ω]とわかっているので、これを上記の(5)式を合わせて電流IBを求めます。

![]()

さらに、電流I人と電流IBの値がはっきりしているため、電流IDが計算できます。

![]()

すると、D種接地抵抗のところの電圧VDと電流IDがわかったため、抵抗RDを算出できます。

![]()

以上をまとめると、下図のように描くことができます。

よって、D種接地工事の接地抵抗値[Ω]の上限値は60.6[Ω]なので、選択肢の中で最も近いのは(5)の「60」となります。

以上から、正解は(5)です。

コメント