問 題

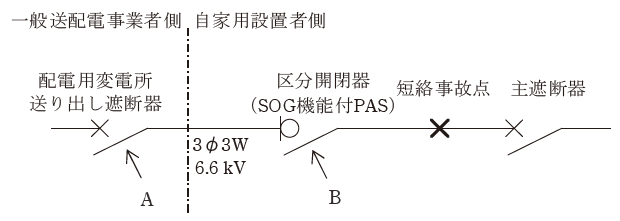

図はある配電用変電所の送り出し遮断器Aから需要家構内の主遮断器までの電路を表したものである。

図中に×印で示した地点で短絡事故が発生した場合の遮断器Aと、区分開閉器B(SOG機能付PAS)の動作の記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

ただし、遮断器Aの配電系統及びこれに接続する全ての需要家構内に分散型電源は無いものとする。

なお、本問でSOG機能付PASとは、過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形トリップ装置付過電流ロック形高圧気中負荷開閉器をいう。

- Aが開路したのち、Bが開路し、その後Aが閉路する。

- Bが開路したのち、Aが開路し、その後Aが閉路する。

- AとBが同時に開路し、その後Aが閉路する。

- Aが開路する。(Bは開路しない。)

- Bが開路する。(Aは開路しない。)

解 説

本問では遮断器Aと区分開閉器B(SOG機能付PAS)の機能や挙動が重要であるため、まずはこれらそれぞれについて解説し、その後、短絡事故が発生した場合の流れを説明します。

遮断器A(配電用変電所送り出し遮断器)は、再閉路(リクローザ)機能を有していて、配電線路全体を保護する主保護装置として働きます。

区分開閉器B(SOG機能付PAS)は、過電流や地絡を検出してトリップ動作を行うトリップ装置を内蔵した高圧負荷開閉器です。ただし、高い故障電流を遮断する能力(遮断容量)は遮断器ほど大きくないため、初回の大きな短絡電流を自力で遮断するのは困難です。

そのため、一度上位側(遮断器A)が大電流を遮断し、回路が開放されて無負荷状態になったタイミングで区分開閉器Bが開路し、故障区間を切り離すという挙動をとるのが一般的です。

また、遮断器Aには再閉路機能がありますが、区分開閉器Bは一度開路した後は基本的に自動で再閉路することはありません。

上記を踏まえて、今回の短絡事故のケースについて考えていきます。

まず、故障点(×印)の位置は区分開閉器Bの需要家側です。系統(送電側)から見ると故障点はBよりも下流にあるため、本来はBが開路して故障区間を切り離すのが望ましいですが、上記の通りBには十分な遮断容量がないため、まずは上位側の遮断器Aで大電流を遮断することになります。

遮断器Aで故障電流をいったん止めた後、回路が開放されて無負荷状態になったところで区分開閉器Bが開路し、故障区間を切り離します。

その後、一定時間が経過したところで遮断器Aが再閉路を行います。このときはBが開路して故障区間が切り離されているので、Aの再閉路によって故障のない区間(上流側の正常区間)は復旧し、故障区間だけが停電状態となります。

以上から、選択肢の説明文で正しいのは「Aが開路したのち、Bが開路し、その後Aが閉路する。」なので、正解は(1)となります。

コメント