問 題

送配電方式として広く採用されている交流三相方式に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

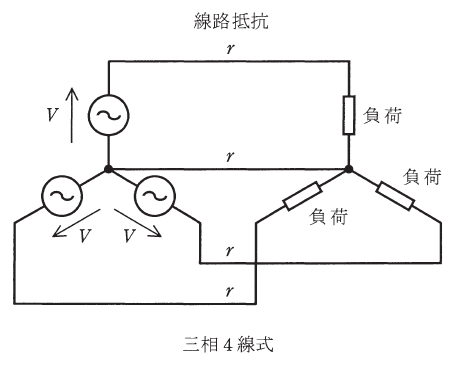

- 電源側をY結線としたうえで、中性線を施設して三相4線式とすると、線間電圧と相電圧の両方を容易に取り出して利用できるようになる。

- 同一材料の電線を使用して、同じ線間電圧で同じ電力を同じ距離に、同じ損失で送電する場合に必要な電線の総重量は、三相3線式でも単相2線式と同等である。

- 回転磁界が容易に得られるため、動力源として三相誘導電動機の活用に便利である。

- 三相回路が平衡している場合、三相交流全体の瞬時電力は時間に無関係な一定値となり、単相交流の場合のように脈動しないという利点がある。

- 発電機では、同じ出力ならば、単相の場合に比べるとより小形に設計できて効率がよい。

解 説

(1)は正しいです。三相4線式は下図のような回路です。中性線があることで、線間電圧(各相同士の電圧)と相電圧(各相から中性点への電圧)の両方を簡単に取り出すことができます。

(2)が誤りです。これは計算式を使って比較することもできますが、三相3線式のほうが単相2線式よりも経済的・効率的に大電力を送ることができることを知っていれば、簡単に判断できると思います。

つまり、三相方式が広く用いられる大きな理由の一つが、同じ条件であれば単相方式より材料(電線)量を節約できることから、(2)の「電線の総重量は、三相3線式でも単相2線式と同等である」が誤りであるといえます。

(3)は正しいです。三相交流は、各相が2π/3[rad](=120°)ずつ位相のずれた正弦波電圧となるため、回転磁界を自然に作り出すことができます。三相誘導電動機は、この回転磁界を利用して回転力を得るため、構造が単純で始動もしやすく、コスト面でも優位性があります。

(4)も正しいです。三相回路が平衡している場合、個々の相の電圧や電流は脈動しますが、2π/3[rad](=120°)ずつ位相のずれた各相の合力で考えると、その脈動成分が打ち消し合い、瞬時電力は常に一定の値をとります。

このため、三相交流は単相交流に比べて機器の動作が安定しやすく、特に回転機器では機械的振動や制御面で有利だといえます。

(5)も正しいです。同じ容量(出力)を得る発電機を考えた場合、単相で作るよりも三相で作ったほうが巻線構成や構造が合理的になりやすく、機器全体を小型化・高効率化しやすいです。実際、大規模発電所などではほとんどが三相を採用しています。

以上から、正解は(2)となります。

コメント