問 題

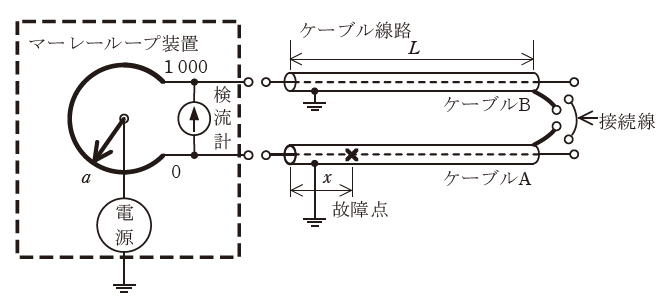

次の文章は、マーレーループ法に関する記述である。

マーレーループ法はケーブル線路の故障点位置を標定するための方法である。この基本原理は( ア )ブリッジに基づいている。

図に示すように、ケーブルAの一箇所においてその導体と遮へい層の間に地絡故障を生じているとする。

この場合に故障点の位置標定を行うためには、マーレーループ装置を接続する箇所の逆側端部において、絶縁破壊を起こしたケーブルAと、これに並行する絶縁破壊を起こしていないケーブルBの( イ )どうしを接続して、ブリッジの平衡条件を求める。

ケーブル線路長をL、マーレーループ装置を接続した端部側から故障点までの距離をx、ブリッジの全目盛を1000、ブリッジが平衡したときのケーブルAに接続されたブリッジ端子までの目盛の読みをaとしたときに、故障点までの距離xは( ウ )で示される。

なお、この原理上、故障点の地絡抵抗が( エ )ことがよい位置標定精度を得るうえで必要である。

ただし、ケーブルA、Bは同一仕様、かつ、同一長とし、また、マーレーループ装置とケーブルの接続線、及びケーブルどうしの接続線のインピーダンスは無視するものとする。

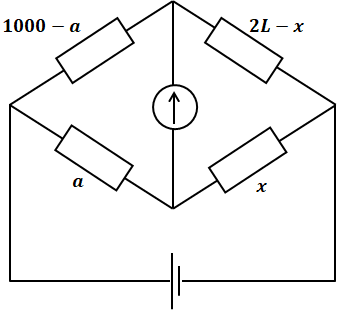

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

解 説

( ア )で、マーレーループ法は、ホイートストンブリッジの原理に基づいた故障点評定です。これは、地絡事故の故障点評定に適用できます。よって、( ア )には「ホイートストン」が入ります。

( イ )で、マーレーループ法では、故障している(地絡している)ケーブルAの導体と、健全な状態のケーブルBの導体を遠端で短絡接続し、近端でブリッジを組むのが典型的な回路構成です。よって、( イ )には、(イ) には「導体」が入ります。

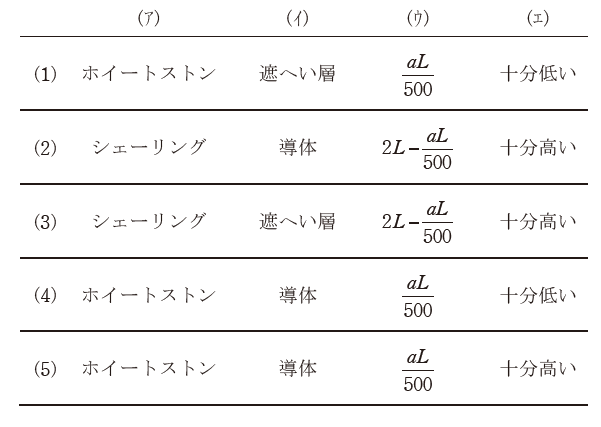

( ウ )で、( イ )を含む文章までの操作が済んだら、マーレーループ装置がブリッジの平衡条件を求め、0~1000までのある値(図ではaと表示している)をとります。

すると、接地点が問題の図の「aのところ」と「故障点」の2点となるため、問題の図に対して以下のような等価回路が書けます。

この図が書けたら、あとはホイートストンブリッジの原理に従うので、平衡条件では対角線上の抵抗値の積が同じになります。よって、( ウ )に入る値は次のように計算できます。

( エ )で、マーレーループ法をはじめとするブリッジ法では、故障点と接地との間の抵抗が低いほど正確に測定できます。地絡抵抗が大きい場合、ブリッジの平衡点を取りづらくなったり、誤差が大きくなったりするため、測定精度が低下します。よって、( エ )は「十分低い」となります。

以上から、

- ア:ホイートストン

- イ:導体

- ウ:aL/500

- エ:十分低い

となるため、正解は(4)です。

コメント