本項では中性点接地をする目的と種類を解説していきます。

まず目的ですが、主に以下の3つが挙げられます。

- アーク地絡などによる異常電圧の発生の防止する

- 1線地絡事故の際、健全相の対地電圧の上昇を抑制し、機器の絶縁レベルを低く抑える

- 保護継電器の作動を確実にする

続いて、中性点接地の種類について解説をします。

直接接地方式

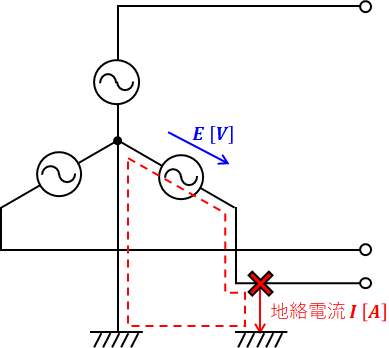

直接接地方式では、以下の図のように中性点から大地までの間に抵抗などがなく、直接接続されています。

この条件で地絡事故が起こると、地絡電流Iが上図の赤点線で示したような経路を流れます。この際、抵抗がないため(厳密には線路抵抗がありますが、とても小さい値です)、I=E/R[A]のRがほぼ0であり、地絡電流Iはかなり大きくなります。

この方式の良いところは、地絡電流が大きければそれだけ保護継電器による事故の検出は早く、回線の選択遮断が確実にできるという点です。また、中性点の電圧が0なので、健全相の電圧などは事故の影響を受けないのもメリットといえます。

一方で不利な点は、地絡電流が大きいことによる電磁誘導障害です。これにより通信設備への悪影響があります。

直接接地方式は、187[kV]以上の超高圧送電線に用いられます。

抵抗接地方式

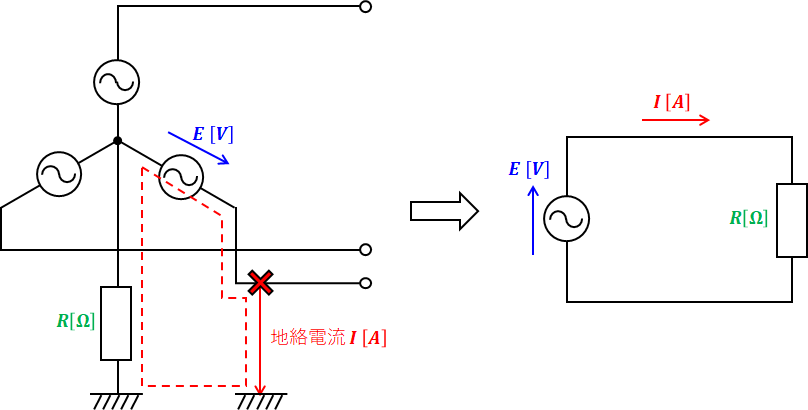

抵抗接地方式は、以下の図のように中性点と大地との間に抵抗を設置する接地方式です。

上図左側のように地絡事故が起こった場合、地絡電流Iが赤点線で示したような経路を流れます。それを等価回路で表したものが、上図右側です。

等価回路を見てもわかる通り、地絡電流は、I=E/R[A]となります。この方式は直接接地方式のときとは違って抵抗Rの値がある程度の大きさを持つので、地絡電流を抑えることができます。

地絡電流を抑えるということは、保護継電器の検出面では不利ですが、電磁誘導障害の面では有利です。それらの兼ね合いを考えて、適切な抵抗の大きさを持つ抵抗を選ぶことにより、電磁誘導障害が起こりづらく、かつ、回線の選択遮断を可能とします。

抵抗接地方式は位置づけとしては直接接地方式と非接地方式(後述)の中間的役割です。33~154[kV]くらいの高圧送電線に用いられます。

非接地方式

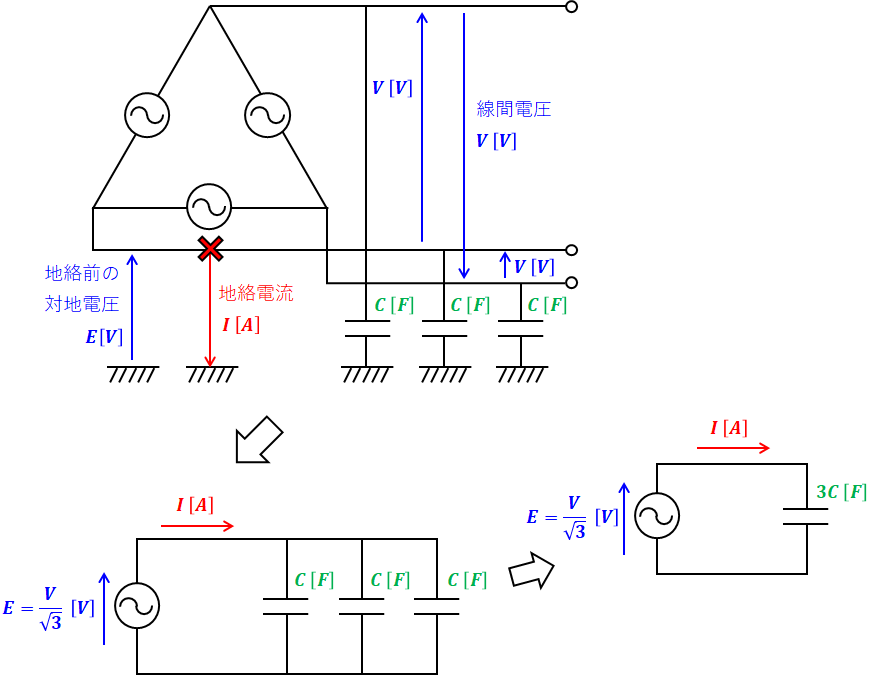

非接地方式は中性点接地をしない方式です。

上図上側のように地絡事故が起こった場合、その等価回路は上図左下側のように描くことができ、さらには上図右下側のようにまとめることができます。

上図上側から上図左下側への変換は、鳳・テブナンの定理を用いて導出することができますが、やや複雑な計算となるので、この等価回路の形はそのまま覚えてしまうことをお勧めします。

この等価回路にオームの法則を適用すると、地絡電流Iは以下の式で表すことができます。

![]()

- I:地絡電流 [A]

- ω:角周波数 [rad/s]

- C:対地静電容量 [F]

- E:地絡箇所における地絡前時点での対地電圧 [V]

- V:線間電圧 [V]

ここで、C[F]は電線1相あたりの対地静電容量ですが、この値は普通小さいです。よって、非接地方式は地絡電流が小さいということになります。このため、電磁誘導障害の面では心配ありませんが、保護継電器での検出は難しく、回線の選択遮断には向きません。

また、地絡した相の対地電圧が0になるので、健全相の対地電圧が線間電圧の大きさ(正常時の√3倍)まで上がります。

この方式を長距離系統で用いると、間欠アークが発生して異常電圧が発生する可能性もあります。そのため、33[kV]以下の短距離送電線に用いられます。

消弧リアクトル方式

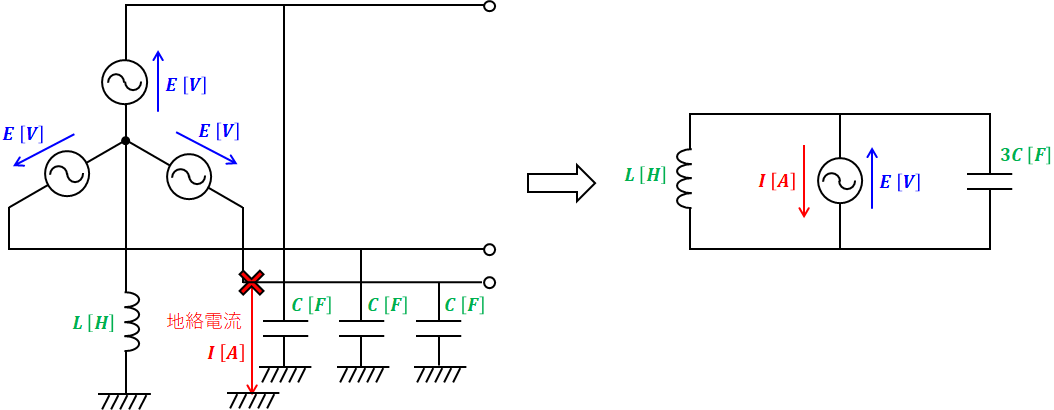

消弧リアクトル方式は中性点と大地の間にリアクトルを入れる方式です。

上図左側のように地絡事故が起こった場合、地面を通ってリアクトル側とコンデンサ側の両方に電流が流れるため、その等価回路は上図右側のように表すことができます。

この等価回路において、ωL=1/3ωCとなるようなLの値をとるリアクトルを使うと、リアクトルを流れる誘導性電流と送電線を流れる容量性電流とが相殺し、地絡電流が0[A]となります。

このように、消弧リアクトル方式では地絡事故が起こっても瞬時に消弧される仕組みになっているのが特徴です。

しかし、この方式だと静電容量の増加に応じてリアクトル容量も増強しなくてはならないので、雷害が多い場所など特殊な条件下で使われる程度で、あまり主要な方式ではありません。

コメント