問 題

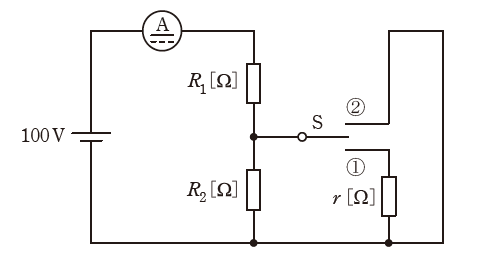

図のように、抵抗、切換スイッチS及び電流計を接続した回路がある。

この回路に直流電圧100Vを加えた状態で、図のようにスイッチSを開いたとき電流計の指示値は2.0Aであった。また、スイッチSを①側に閉じたとき電流計の指示値は2.5A、スイッチSを②側に閉じたとき電流計の指示値は5.0Aであった。

このとき、抵抗rの値[Ω]として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

ただし、電流計の内部抵抗は無視できるものとし、測定誤差はないものとする。

- 20

- 30

- 40

- 50

- 60

解 説

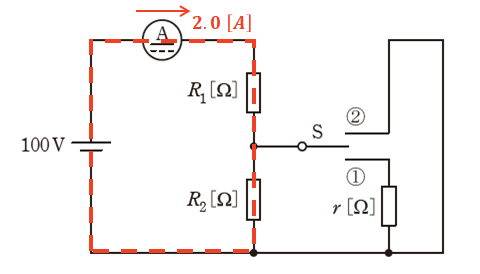

まず、スイッチSを開いた場合は回路の右側には電流が流れないので、回路図は下図の赤点線のようになります。これにキルヒホッフの第二法則を適用すると、次の(1)式で表すことができます。

【スイッチSを開いたとき】

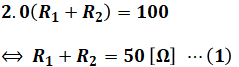

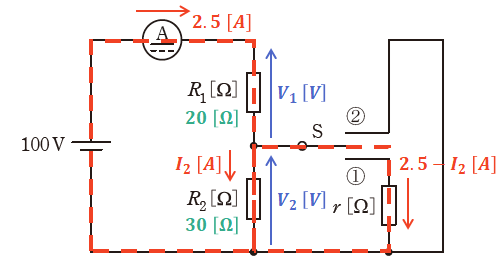

問題文では続いてスイッチSを①側に閉じていますが、②側に閉じるほうから考えたほうがわかりやすいので、ここでは先に②側に閉じる場合を考えます。すると、回路図は下図の赤点線のようになります。

【スイッチSを②側に閉じたとき】

上図において、電源から出た電流は抵抗R1を通ったあとに下側と右側に分かれそうですが、右側を通ると抵抗が一切なく電源まで戻れるため、実際には全ての電流が右側へ進みます(抵抗R2に電流は流れません)。

よって、この回路にキルヒホッフの第二法則を適用すると、次の(2)式のようにR1[Ω]を算出することができます。

また、(1)式と(2)式より、R2[Ω]は次の(3)式のようになります。

![]()

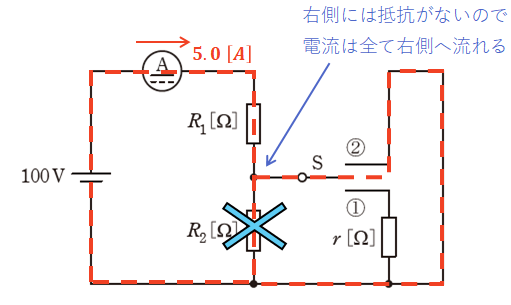

最後に、スイッチSを①側に閉じた場合、回路図は下図の赤点線のようになります。なお、未知の電流や端子間電圧には適当な変数を当てています。

【スイッチSを①側に閉じたとき】

上図において、抵抗R1のところでオームの法則を使うと、次のようにV1[V]を計算できます。

![]()

さらに、V1[V]とV2[V]を合わせると電源電圧の100[V]になるので、差し引きでV2[V]を求めることができます。

![]()

(3)式と(5)式より、オームの法則からI2[V]が計算できます。

![]()

最後に、抵抗rのところでオームの法則を使うと、求めたいr[Ω]が算出できます。

![]()

以上から、正解は(5)となります。

コメント